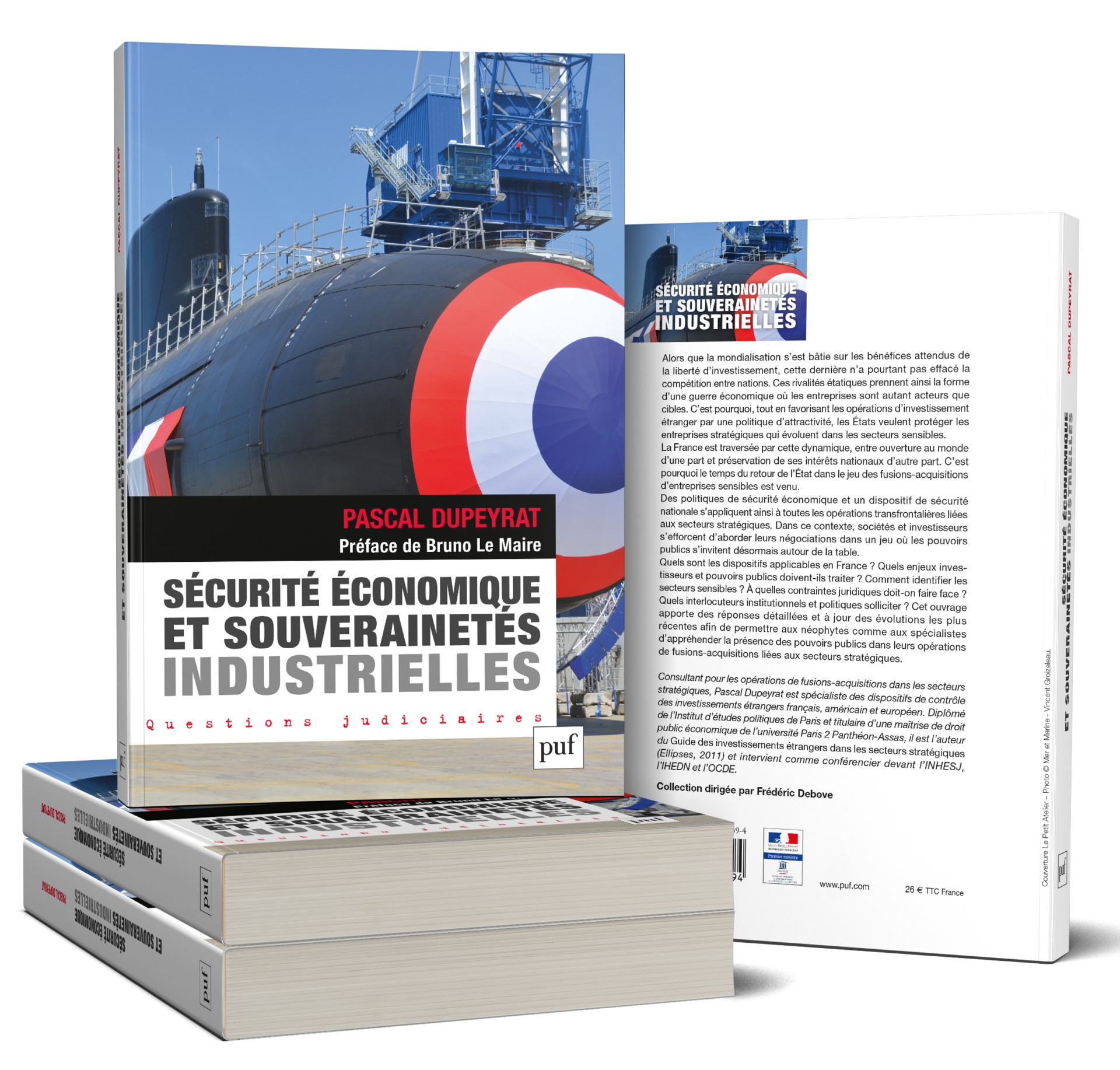

Sécurité économique et souverainetés industrielles

Face à l’essor des opérations transfrontalières dans les secteurs stratégiques, l’État s’impose désormais comme un acteur à part entière des opérations de fusions-acquisitions. L’objectif ? Préserver les intérêts fondamentaux de la Nation au nom de la souveraineté économique, industrielle et sécuritaire.

Dans ce contexte, investisseurs et entreprises doivent composer avec une nouvelle donne : celle d’un contrôle renforcé de l’État dans les transactions sensibles. Sécurité économique, intérêts vitaux, protection des secteurs stratégiques… autant de thématiques abordées dans cet ouvrage de référence, qui propose une lecture complète des mécanismes de régulation publique dans les opérations M&A.

À qui s’adresse ce livre ?

Aux décideurs publics, aux investisseurs, aux praticiens du droit des affaires, aux avocats, ainsi qu’aux directions juridiques et M&A d’entreprises qui s’intéressent à la sécurité économique ou qui sont exposés à la régulation sectorielle ou institutionnelle.

Préface de Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Économie, de l’Industrie et de la Relance.

Presses Universitaires de France – PUF, Collection Questions judiciaires

Table des matières

Chapitre 1 – Le patriotisme économique, marqueur du retour de l’État

- Rivalités économiques entre nations et émergence de la guerre économique

- Les multinationales comme acteurs et cibles

- Vers un encadrement stratégique de la liberté d’investissement

Chapitre 2 – La sécurité économique comme politique publique

- Définition des intérêts nationaux à protéger

- Secteurs stratégiques et activités vitales

- Mobilisation des plus hautes autorités de l’État

Chapitre 3 – Le contrôle IEF, pilier juridique de la souveraineté

- Principes, critères, procédures et acteurs institutionnels

- Instruction, autorisation, engagements, sanctions et recours

- Statistiques et transparence

Chapitre 4 – L’actionnariat public comme bras armé de l’État

- Le rôle de Bpifrance et de l’APE

- Actions spécifiques, pactes d’actionnaires, participations stratégiques

Chapitre 5 – Le filtrage européen des investissements

- Le règlement UE sur le filtrage des IDE

- Articulation entre souverainetés nationales et cadre communautaire

- Coopération entre États membres et garanties institutionnelles

Chapitre 6 – Les spécificités M&A dans les secteurs stratégiques

- Contraintes juridiques, institutionnelles et politiques

- Gestion du dialogue avec les autorités publiques

- Transparence, extraterritorialité, et surveillance parlementaire

Annexes

- Lettre d’engagement type

- Mandat de représentant d’intérêts – procédure IEF

- Bibliographie

- Index

Extrait

Au-delà de la définition d’un intérêt national à protéger, de l’identification d’activités et d’infrastructures vitales pour la Nation et de la mise en place d’une défense économique pour parer à des attaques armées ou terroristes, l’État s’est rendu compte qu’il lui fallait penser la défense de l’intérêt national dans le cadre d’une économie mondialisée. Il ne peut plus en effet se contenter d’une approche passive, il doit être proactif, et surtout agir avec les outils de ses compétiteurs ou prédateurs directs. C’est ce à quoi tend la politique de sécurité économique qui a émergé dans la foulée du patriotisme économique et de la politique d’intelligence économique.

Pour établir le concept et de tenter une définition de la sécurité économique, il convient de partir d’une base étymologique, celle de « sécurité ». La sécurité est la contraction du latin « sine » (sans) et de « cura » (soin), qui ne nécessite pas de soin, pas de traitement curatif. Autrement dit, la vraie sécurité est celle qui ne nécessite pas d’intervention a posteriori et permet de garantir cet état de quiétude, de sérénité et d’équilibre dans une société. Elle comporte donc une forte dimension anticipative.

Il convient aussi de procéder à une archéologie institutionnelle pour comprendre l’origine du concept. Il faut pour cela poser dès à présent que la sécurité économique est un concept proche de celui de sécurité nationale avec qui elle partage des points communs, sans pour autant se confondre. Parmi ces points communs il y a principalement l’idée de neutraliser une menace avant qu’elle ne se manifeste. Au titre de ces similitudes, elle emprunte également dans son essence une volonté de souveraineté . Un élément clé réside ici dans la volonté des États, non pas seulement d’assurer leur sécurité au sens propre (vision défensive contre une attaque extérieure), mais de poursuivre une stratégie d’indépendance vis-à-vis des autres Nations (vision offensive par neutralisation extérieure de la menace). La sécurité économique est alors une recherche de l’aspect économique de la souveraineté, d’autant plus paradoxale dans un monde en profonde interdépendance. La sécurité économique se veut donc un outil de souveraineté économique.

Si la mondialisation a effacé les barrières du commerce et des échanges, si elle a de ce point de vue créé l’illusion d’une disparition des frontières, notamment avec la libre circulation des individus, elle a également rendu plus prégnantes les imbrications entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Aujourd’hui, le contexte international est celui de vulnérabilités nouvelles de nos sociétés face aux conséquences de la mondialisation. Cette dernière a en effet un versant très négatif pour la sûreté en permettant une diffusion rapide de toutes les formes de crises, politiques, économiques et financières.

Cette prise de conscience a lieu en France dont le décret du 30 juillet 2007 portant création d’une commission chargée de l’élaboration du Livre blanc sur « la défense et la sécurité nationale » qui reprend officiellement le terme de sécurité nationale. Il affirme que « la stratégie de sécurité nationale a pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la Nation » . La politique de défense est à ce titre la première politique mobilisée. Mais plus seulement puisque la politique de sécurité intérieure et la politique de sécurité civile sont également impliquées, notamment pour « assurer de façon permanente la protection de la population, garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et le maintien de la vie normale du pays en cas de crise, et défendre les intérêts de sécurité de la Nation contre toute menace non militaire susceptible de lui porter atteinte » .

C’est dans ce cadre que toutes les politiques publiques concourant à la sécurité nationale sont abordées, notamment la politique de sécurité économique qui « concourt à la continuité de l’activité et la protection des intérêts de la Nation ».

Pour définir la sécurité économique, il faut dans un deuxième temps faire appel à plusieurs aspects de celle-ci.

La sécurité économique vise en premier lieu à assurer le maintien de l’activité économique d’une entreprise. Il s’agit d’un objectif micro-économique de pérennité de la production plus centrée sur la sécurité des entreprises. Dans un article nommé « De la sécurité globale à la sécurité des entreprises », Éric Delbecque et Alain Le Gentil établissent dès 2005 un champ de risque et de menace à la sécurité économique. Les principales vulnérabilités de la société française seraient, selon ces auteurs, l’insuffisante protection du secret économique, le manque de vigilance face à l’instrumentalisation étrangère des procédures judiciaires, à des fins de recueil illicite d’informations stratégiques, la passivité face aux tentatives de prise de contrôle d’entreprises sensibles par des fonds d’investissement étrangers et la vulnérabilité des systèmes d’information. Pour les tenants de cette position, la sécurité économique s’articule tout d’abord autour de la sécurité concrète des entreprises, mises en danger par la mondialisation, l’apparition des pays émergents, leur faible coût de main-d’œuvre, et la concurrence exacerbée qui en résulte. Ils expriment l’idée qu’à travers la mondialisation s’est créé un véritable climat d’insécurité autour des entreprises françaises, qui risquent jusqu’à leur existence face à des actes malveillants « allant du pillage technologique à la guerre d’information, en passant par le piratage de données, l’intrusion ou la contrefaçon » .

Il est vrai que les entreprises sont les premières touchées par la mondialisation, car la volonté de conquête de nouveaux marchés pousse certains de leurs compétiteurs, parfois appuyés par des États, à mener des politiques d’expansion agressives, voire illégales. Et certains secteurs stratégiques ou sensibles peuvent être particulièrement menacés . Un exemple simple est celui de la contrefaçon qui a été largement favorisée par la mondialisation des échanges et l’arrivée des pays émergents, et qui constitue un véritable pillage de la propriété intellectuelle. Cette dimension de la sécurité économique avait été abordée par le Livre blanc dès 2008.

Du point de vue de l’État, la sécurité économique concerne plus le plan macro-économique des entreprises nationales avec la préservation des actifs stratégiques nationaux. Dans cette mission de souveraineté, l’État doit discerner, identifier et anticiper les secteurs dont le développement se révélera essentiel à la production et économie nationale.

La sécurité économique vise en second lieu la maîtrise de l’information stratégique. Dès 1995, avec la création d’un « Comité pour la compétitivité et la sécurité économique » , il est souligné que la France et l’ensemble de ses entreprises évoluent depuis plusieurs années dans un environnement mondial soumis à de profondes transformations, au premier rang desquelles, l’information devient alors une matière première stratégique nécessitant une nouvelle forme d’organisation dont rend compte la notion d’intelligence économique. Cette dernière se définit comme un ensemble d’actions coordonnées de recherche, de traitement, de diffusion et de protection de l’information, associant l’État et le monde des entreprises. L’intelligence économique est ainsi clairement mobilisée au service et bénéfice des acteurs économiques nationaux. Ces actions sont conduites de façon non clandestine et dans un strict respect de la légalité. Elles se distinguent donc clairement des activités de renseignement . Dans ce contexte, l’État joue en particulier un rôle irremplaçable pour infléchir les arbitrages rendus au sein des instances internationales ou pour soutenir des entreprises nationales sur les marchés étrangers.

Enfin la sécurité économique doit agir au cœur du développement économique aux côtés des entreprises. En 2008, le périmètre de la notion de sécurité économique a ainsi fait l’objet d’une évolution conceptuelle avec la publication des Cahiers de la Sécurité, revue de l’Institut national des hautes études de sécurité (INHES), intitulé « La sécurité économique et la mondialisation » . Une des idées centrales est que l’État devrait mettre à la disposition des acteurs économiques ses compétences de sécurité et éventuellement les appuis financiers ou normatifs qu’il maîtrise, tels que l’adaptation de la législation afin de les soutenir dans la compétition économique internationale.

Dans cette publication, le préfet Pierre Monzani, définit la sécurité économique comme un contrat entre l’État et les entreprises recouvrant « tout un champ d’actions permettant d’assurer les conditions optimales du développement économique » . L’auteur ajoute qu’« adopter une posture de sécurité économique permet d’assurer à la population un niveau de vie en progression, de garantir un environnement économique dynamique, favorisant et protégeant les innovations et les investissements extérieurs et intérieurs » . Il indique aussi qu’il s’agira pour les pouvoirs publics de définir les intérêts essentiels et fondamentaux de la Nation. Une réflexion qui, comme on l’a vu, a été menée dans le Livre blanc et a ainsi donné plusieurs pistes d’action pour une politique de sécurité économique, mais n’a pas spécifié son contenu. L’auteur donne ensuite les grandes catégories de risque et de menace pour la sécurité économique :

– les risques industriels et technologiques, financiers et juridiques ;

– les risques lié à l’image, à l’information et à la communication ;

– les risques organisationnels et liés aux technologies d’information et de communication ;

– les risques géostratégiques ;

– les risques politiques sociétaux et humains.

C’est donc une définition très large de la sécurité économique qui est esquissée puisqu’elle inclut tous les risques liés à la mondialisation économique et a l’hyper concurrence des entreprises, entre elles d’une part, et entre les États d’autre part. La politique à mener selon lui, pour faire face à ces risques, serait une politique publique forte et lisible à l’international accompagnée d’une solidarité entre acteurs publics et privés.

À côté du concept de sécurité économique, il faut noter également la montée en puissance du concept de sécurité nationale. La sécurité nationale étant une notion qui intègre en son sein tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, la sécurité publique comme la défense nationale, l’ordre public comme les opérations de guerre, cette notion est en fait très proche de la liste des secteurs et activités protégées au titre de l’intérêt national, notamment dans le dispositif de contrôle des investissements étrangers. Il n’est pas incongru de voir opérer un regroupement de concepts plus spécialisés de celle-ci. Dès lors que les aspects économiques de la sécurité nationale sont identifiés, la notion de sécurité économique devient en elle-même un objet de politique publique, celle de la « sécurité nationale économique ». Cette notion a commencé à être développée comme politique publique en France avec le Livre blanc de 2008, bien qu’elle comprenne des dimensions très différentes qui n’ont pas toutes été clairement évoquées. C’est un concept large et mouvant qui évolue en fonction des dynamiques économiques et sécuritaires actuelles. Le Livre blanc de 2008 donne pour mission à la politique de sécurité économique « d’assurer la continuité de l’activité économique, notamment en cas de crise majeure et, plus largement, la protection des intérêts économiques de la Nation » . La signification du concept a donc changé : une de ses dimensions est toujours d’assurer la continuité de l’activité économique à l’intérieur du pays, mais une autre dimension y est ajoutée, celle de la protection des intérêts économiques de la Nation. Cette notion devient ainsi beaucoup plus large et reflète la prise de conscience des nouveaux défis posés par la mondialisation aux intérêts économiques stratégiques de la France dans le monde, telle que la sécurisation des ressources énergétiques par exemple. Cependant, la notion de « sécurité nationale économique » n’est jamais clairement définie. Si la politique de sécurité économique est évoquée et que l’on retrouve tout au long du Livre blanc des paragraphes sur les approvisionnements énergétiques, les risques technologiques et les systèmes d’information, aucune partie ne concerne exclusivement la sécurité nationale économique.

Informations techniques

Titre : Sécurité économique et souverainetés industrielles – L’État dans les fusions-acquisitions d’entreprises sensibles

Auteur : Pascal Dupeyrat

Éditeur : PUF – Presses Universitaires de France

Collection : Questions judiciaires

Date de parution : 28/10/2020

EAN : 9782130822394

Type : Livre broché

Pages : 282

Format : 170×240 mm

Notre expertise

Relians, cabinet de conseil stratégique et institutionnel, accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises confrontées à ces enjeux. En s’appuyant sur une lecture experte des textes, des pratiques administratives et des lignes directrices applicables, nous aidons nos clients à structurer leurs opérations en toute sécurité, dans le respect des exigences réglementaires et dans une logique de dialogue constructif avec les autorités françaises.

Relians, spécialiste du contrôle des investissements étrangers