Cinquième rapport annuel sur le filtrage des investissements directs étrangers : la France conforte sa position stratégique en Europe

Un instrument central de souveraineté économique

Publié le 14 octobre 2025, le cinquième rapport annuel de la Commission européenne sur le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) confirme la place croissante de ce dispositif au cœur de la stratégie économique et sécuritaire de l’Union. En couvrant les données de l’année 2024, le rapport dresse un panorama complet des flux d’investissements, des mécanismes nationaux et du fonctionnement du mécanisme de coopération de l’UE en matière de filtrage des investissements directs.

Alors que les tensions géopolitiques et la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine continuent d’influencer la perception du risque, l’Union européenne maintient une ligne d’équilibre : ouvrir les marchés tout en préservant la sécurité et l’ordre public. Dans ce contexte, le filtrage des investissements directs n’est plus un outil marginal : il est devenu un instrument de la souveraineté des états membres.

Une progression continue malgré les incertitudes économiques

Selon le rapport, le stock d’investissements directs étrangers dans l’Union européenne a augmenté de 7,5 % entre 2023 et 2024, marquant la poursuite d’une tendance haussière amorcée depuis 2015. Le nombre cumulé d’opérations de fusion-acquisition étrangères atteint désormais 22 302, et celui des investissements de création 30 108.

Ces chiffres traduisent une résilience remarquable de l’attractivité européenne, même si les flux annuels d’IDE ont connu une légère érosion : – 8,4 % en 2024 après – 23 % en 2023. Les fusions-acquisitions ont toutefois rebondi (+ 2,7 %) tandis que les investissements de création ont reculé de 19 %. Ce contraste illustre la prudence des investisseurs face aux incertitudes géopolitiques, mais aussi la vitalité des opérations de consolidation dans les secteurs industriels et technologiques.

La France, deuxième destination des fusions-acquisitions en Europe

La France confirme sa place de deuxième destination européenne des investissements directs étrangers, derrière l’Allemagne. En 2024, elle a accueilli 264 opérations de fusion-acquisition, représentant 13 % du total européen. Si ce chiffre marque une très légère baisse (– 1,1 %) par rapport à 2023, la France repasse devant l’Espagne, qui devient troisième avec 230 opérations.

Cette performance française se distingue par la qualité des investissements ciblés : une part importante concerne les secteurs de haute technologie, de l’énergie propre et de la défense, au cœur du filtrage des investissements directs mis en œuvre par la Direction générale du Trésor (DG Trésor).

Les investissements de création en France s’élèvent à 191 projets, soit 11 % du total européen, derrière l’Espagne (24 %) et l’Allemagne (12 %). Malgré un recul de près de 20 %, la France conserve une position de premier plan dans la compétition intra-européenne pour l’accueil de projets industriels à haute valeur ajoutée.

L’industrie manufacturière et les TIC dominent les secteurs stratégiques

Le rapport souligne que l’industrie manufacturière demeure le premier secteur concerné par les opérations étrangères, avec 27 % des transactions. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) suivent avec 24 %, confirmant le poids croissant des enjeux numériques dans les politiques de filtrage des investissements directs.

La France s’y distingue par la densité de son tissu industriel et par la sensibilité stratégique de ses filières : micro-électronique, spatial, défense, énergie et biotechnologies. L’ajout, en 2024, de la photonique et d’une nouvelle définition de l’énergie propre dans la liste des activités soumises à autorisation renforce la cohérence du dispositif français de filtrage des investissements directs avec les priorités européennes.

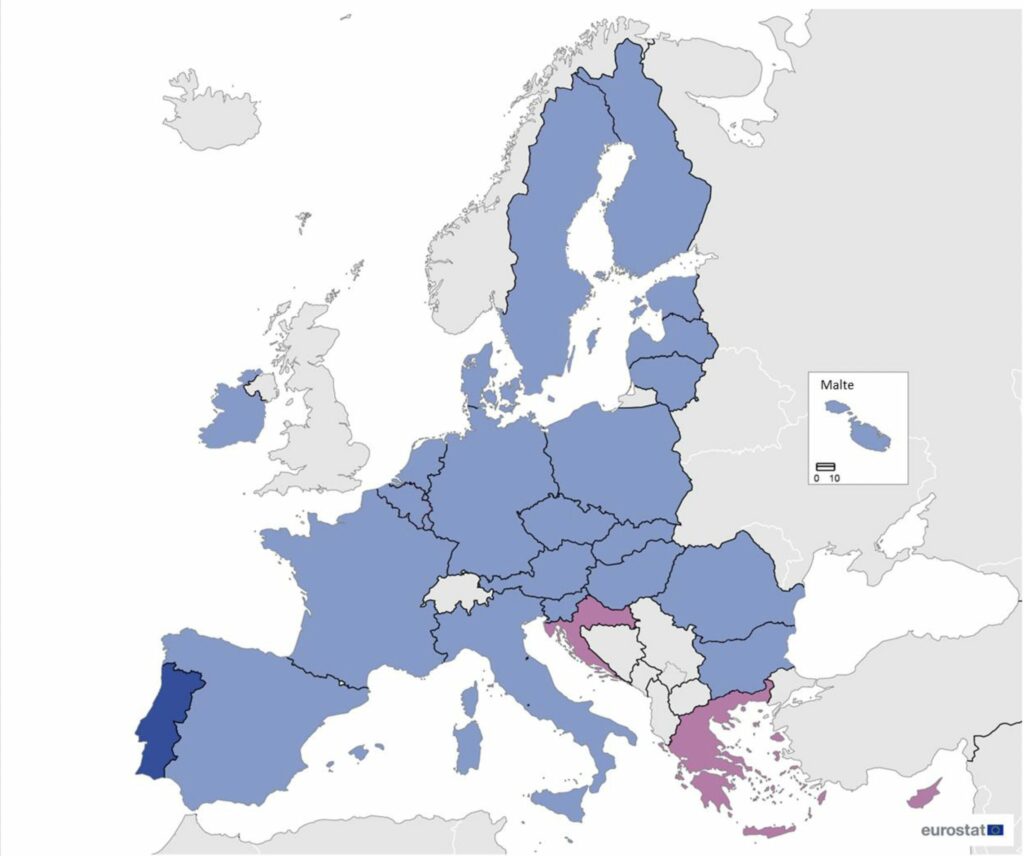

24 États membres désormais dotés d’un mécanisme national

À la fin 2024, 24 États membres disposaient d’une législation sur le filtrage des investissements directs, contre 21 en 2023 et 11 en 2019. La dynamique d’extension du dispositif est donc quasi achevée, portée par la volonté de la Commission d’assurer une couverture homogène du territoire européen.

La France fait partie des dix États ayant actualisé leur législation en 2024. L’actualisation de la liste des technologies critiques témoigne d’un ajustement permanent du cadre réglementaire aux nouvelles vulnérabilités économiques et technologiques. Cette approche souple et réactive est l’un des points forts du modèle français, souvent cité comme référence dans les travaux de la Commission sur le filtrage des investissements directs.

Des volumes d’examen en forte hausse, mais une attitude toujours ouverte

En 2024, les autorités nationales ont traité 3 136 demandes d’autorisation ou dossiers ouverts d’office, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à 2023 (1 808 dossiers). Ce chiffre illustre la montée en puissance du filtrage des investissements directs comme pratique administrative de régulation.

Pour autant, l’Union demeure ouverte : 86 % des dossiers examinés ont été autorisés sans conditions, 9 % assortis de mesures d’atténuation, et seulement 1 % bloqués. Ces proportions, stables depuis 2021, confirment que le filtrage des investissements directs ne constitue pas un frein mais un outil de confiance et de sécurisation des transactions internationales.

Le rôle central de la France dans le mécanisme européen de coopération

Sur le plan communautaire, la France se classe parmi les quatre principaux contributeurs au mécanisme de coopération de l’UE sur le filtrage des investissements directs, avec l’Espagne, l’Autriche et l’Italie. Ces quatre États sont à l’origine de 76 % des 477 notifications adressées en 2024 (contre 488 en 2023).

L’implication française est particulièrement marquée dans les secteurs manufacturiers, technologiques et financiers, ainsi que dans les projets liés à la défense et aux semi-conducteurs. Cette présence témoigne d’une pratique mature, combinant expertise nationale et coordination européenne. La France contribue ainsi activement à l’identification et à l’évaluation des risques pour la sécurité et l’ordre public, cœur même du filtrage des investissements directs à l’échelle de l’Union.

Une concentration croissante des origines d’investissement

Le rapport note que les États-Unis et le Royaume-Uni demeurent les deux premières sources d’investissements étrangers dans l’Union : 30 % et 23 % des fusions-acquisitions respectivement. Les investissements américains représentent même 40 % des dossiers notifiés au mécanisme de coopération, un niveau record depuis la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452.

La part des investisseurs chinois (y compris Hong Kong) progresse fortement, passant de 6 % à 9 %. Cette évolution justifie le renforcement du filtrage des investissements directs dans les secteurs technologiques sensibles, notamment les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Pour la France, cette concentration des flux d’investissement implique un travail accru d’analyse des chaînes de contrôle, des bénéficiaires effectifs et des partenariats capitalistiques complexes. L’administration française, via le CIEF (Collège interministériel des investissements étrangers en France), dispose aujourd’hui de l’un des systèmes de filtrage des investissements directs les plus robustes d’Europe.

Les secteurs technologiques et de défense en première ligne

Les transactions soumises à une évaluation approfondie (phase 2) concernent désormais majoritairement l’industrie manufacturière (50 % des cas) et les technologies de l’information et de la communication (près de 20 %). Dans ces dossiers, la Commission identifie comme facteurs de risque principaux : les technologies critiques (49 % des cas), les infrastructures critiques (26 %) et les intrants essentiels (20 %).

Au sein des technologies critiques, les activités liées à la défense dominent désormais (37 % des dossiers), devant les semi-conducteurs (21 %) et l’aéronautique (16 %). Ces données confirment l’importance du filtrage des investissements directs dans les chaînes industrielles de souveraineté.

La France, dont les filières de défense et du spatial représentent un cœur stratégique, se trouve naturellement au centre de ces analyses. Le filtrage des investissements directs y est perçu comme un levier de compétitivité et de sécurité économique, non comme un frein à l’attractivité.

Vers une harmonisation accrue du régime européen

La Commission européenne a présenté, en janvier 2024, une proposition de révision du règlement sur le filtrage des investissements directs, visant à combler les écarts entre les régimes nationaux.

Les objectifs :

- garantir que tous les États membres disposent d’un mécanisme opérationnel ;

- définir un champ d’application minimal commun ;

- inclure les investisseurs établis dans l’UE mais contrôlés par des entités de pays tiers ;

- renforcer la coopération et la transparence entre les autorités nationales et la Commission.

La France soutient activement cette démarche, estimant qu’une harmonisation européenne permettra d’éviter les distorsions de concurrence et de renforcer la prévisibilité du filtrage des investissements directs pour les acteurs économiques.

De l’investissement entrant à l’investissement sortant : un nouveau champ de vigilance

Au-delà des flux entrants, la Commission a élargi son approche à la surveillance des investissements sortants. La recommandation (UE) 2025/63, adoptée le 15 janvier 2025, invite les États membres à examiner les opérations d’investissement des entreprises européennes vers des pays tiers dans trois domaines technologiques à haut risque : les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les technologies quantiques.

La France, déjà dotée d’une culture solide du filtrage des investissements directs, dispose d’atouts pour étendre son expertise à ce nouveau champ d’analyse : connaissance fine des chaînes technologiques, coordination interministérielle et dialogue étroit avec les entreprises.

Conclusion : un modèle français consolidé dans un cadre européen plus cohérent

Le cinquième rapport sur le filtrage des investissements directs étrangers illustre la maturité croissante du dispositif européen : 24 mécanismes nationaux opérationnels, près de 500 notifications traitées par an, et une coordination renforcée entre États membres.

La France y occupe une place singulière : deuxième destination d’IDE en Europe, quatrième contributeur au mécanisme de coopération, et pionnière dans l’adaptation de son cadre national. L’évolution constante de la réglementation, l’intégration de nouvelles technologies critiques et la professionnalisation du CIEF confirment la solidité du modèle français de filtrage des investissements directs.

En dix ans, le filtrage des investissements directs est passé d’un instrument technique à un pilier de la sécurité économique européenne. Pour la France, il constitue désormais un véritable outil de puissance : un moyen de protéger ses intérêts stratégiques tout en restant l’une des économies les plus attractives du continent.